Innovation ist kein Nice-to-have mehr, sondern schlichtweg notwendig. Künstliche Intelligenz, sich wandelnde Kundenerwartungen und auch der Fachkräftemangel verändern die geltenden Spielregeln rasant.

Unsere Umfrage unter führenden Bankenvertretern zeigt:

62 % der Entscheidungsträger sind überzeugt, dass Innovationskraft in den nächsten sieben Jahren über das Bestehen ihrer Institute entscheidet.

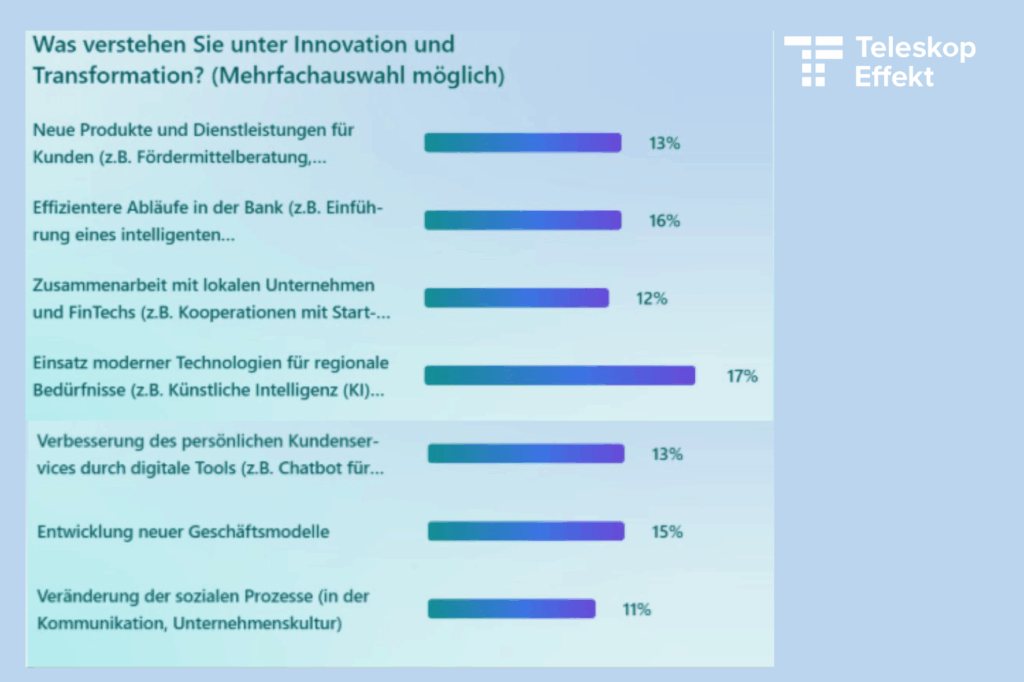

Vergleicht man die Antworten aus unserer Umfrage miteinander, zeigt sich:

Es gibt nicht das eine Verständnis von Innovation.

Für manche bedeutet sie technologische Entwicklung, für andere Prozessoptimierung oder neue Kundenerlebnisse.

Auch in der Innovationsforschung verwendet man verschiedene Definitionen, unter anderem für Produkt-, Prozess-, Markt- und Ressourceninnovation. Zudem unterscheidet man zwischen inkrementeller und disruptiver Innovation.

Keine dieser Formen ist per se „richtig“ oder „besser“. Entscheidend ist, welche Art von Innovation zum eigenen Betrieb passt. Die Herausforderung besteht also darin zu wissen, welche Tech-Trends oder aufkommenden Ideen relevant sind, welche Priorität sie haben sollten und wie man sie nachhaltig umsetzt. Erfahrenes Innovationsmanagement schafft hier Struktur:

Es verbindet strategischen Überblick mit Umsetzungskompetenz und hilft, kurzlebige Hypes von tatsächlichen Chancen zu unterscheiden. So wird aus einem breiten Innovationsbegriff ein präziser Handlungsplan, passgenau für den jeweiligen Betrieb.

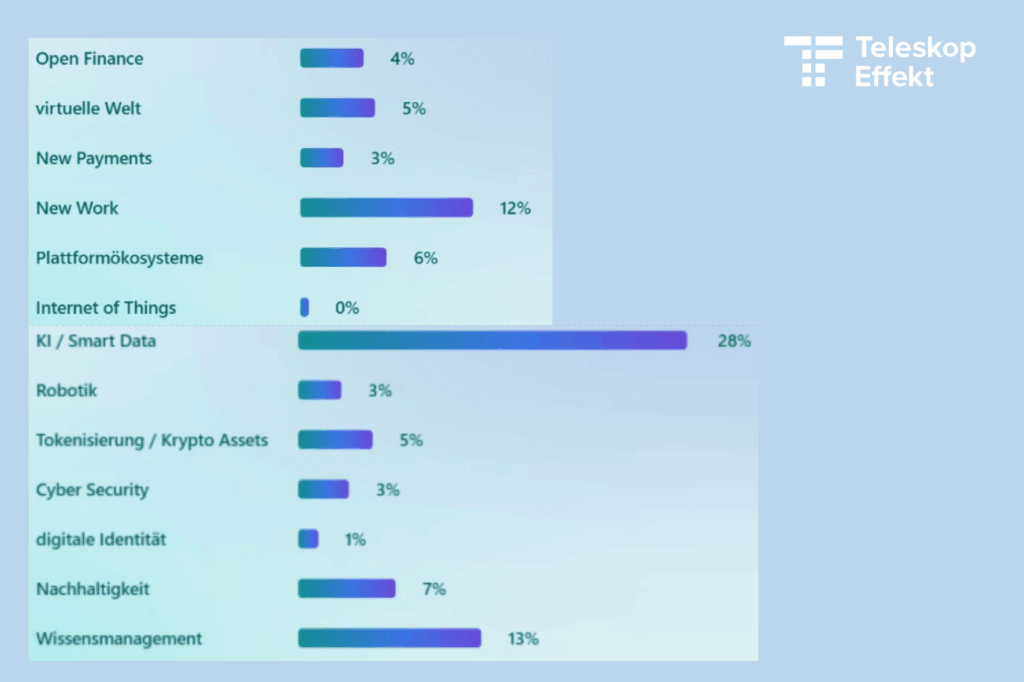

So vielschichtig sich das Verständnis von Innovation zeigt, so vielfältig sind auch die Begriffe, die Banken damit assoziieren.

In unserer Umfrage wurden künstliche Intelligenz, New Work and Wissensmanagement am häufigsten genannt – Themen, die bei näherem Hinsehen mindestens ebenso vielschichtig sind wie Innovation selbst.

Einige Teilnehmende sehen Innovation vor allem in effizienteren Abläufen innerhalb der Bank, andere im Einsatz moderner Technologien, wieder andere in der Veränderung sozialer Prozesse oder der Verbesserung des Kundenkontakts.

Völlig unterschiedliche Perspektiven – und doch Aspekte von Innovation, die sich durch New Work erreichen lassen. Bei New Work handelt es sich nicht um eine spezielle Maßnahme oder Technologie, sondern einen strukturellen Wandel. Es geht um neue Arbeitsmodelle, mehr Eigenverantwortung, flachere Hierarchien, flexible Prozesse und Teams. Auch hier gilt: es gibt nicht den einen Weg. Vielmehr muss mit Blick auf die individuellen Ziele des Unternehmens eine maßgeschneiderte Strategie definiert werden, in der ganz klar verankert ist, welche Systeme in welchem Ausmaß für den Betrieb adaptiert werden.

Dabei bedingen sich die assoziierten Begriffe in der Regel auch gegenseitig: Ein modernes Verständnis von New Work fördert automatisch den Wissensaustausch durch Transparenz, digitale Tools und interdisziplinäre Teams. So entsteht organisch ein Wissensmanagement, das Innovation beschleunigt. Diese Aspekte sind demnach zentral, um einen Betrieb innovativ aufzustellen: individuelle Strategie, ganzheitliches Denken und das Ausnutzen von Synergieeffekten.

Das gilt ebenso für KI: Ein prominentes Beispiel ist ChatGPT und schon daran zeigt sich, wie unterschiedlich sich KI einsetzen lässt. Zusätzlich gibt es jedoch noch eine Unmenge an alternativen Modellen oder hochspezialisierten KI-Anwendungen, die die Möglichkeiten zum Einsatz von künstlicher Intelligenz nahezu unendlich erscheinen lassen.

Gleichzeitig zeigte sich jüngst, dass viele Unternehmen bislang kaum vom Einsatz von KI profitieren konnten, obwohl die Technologie bereits fleißig eingesetzt wird. Der AI Collaboration Report 2025 von Atlassian zeichnet ein spannendes Bild: auf individueller Ebene gibt es deutliche Produktivitätsgewinne der Mitarbeitenden, die Unternehmen im Gesamten erfahren jedoch nur wenig Effizienzsteigerung. Bestehende Silostrukturen können durch den Einsatz von KI noch verstärkt werden.

Künstliche Intelligenz ist eine innovative Technologie, aber der reine Einsatz von KI allein macht noch keine betriebliche Innovation. Erst wenn Technologie, Prozesse und Kultur zusammenspielen, entfaltet sie ihren tatsächlichen Mehrwert.

Genau hier setzen wir von TeleskopEffekt an. Wir arbeiten mit dem St. Galler Innovationsmodell: Es zeigt, wie Unternehmen Ideen gezielt entwickeln, testen und erfolgreich auf den Markt bringen können. Für uns als Innovationsmanager ist es das Werkzeug, um aus kreativen Impulsen messbare Ergebnisse zu machen. Der Prozess umfasst im Kern drei Schritte: Ideenfindung, Umsetzung und Einführung.

Ideenfindung: Alles beginnt mit neuen Ideen. Ob intern durchs Team oder extern über Kunden, Partner oder Trends – wir suchen gezielt nach Ansätzen, die einen echten Mehrwert schaffen können. Design Thinking hilft, kreative Lösungen systematisch zu entwickeln und Kundenbedürfnisse in den Mittelpunkt zu stellen.

Umsetzung: Aus einer Idee wird in der Umsetzungsphase ein konkretes Konzept oder Prototyp. Mit Rapid Prototyping testen wir Ideen frühzeitig, durch Pilotprojekte und Feedbackschleifen passen wir Konzepte iterativ an. So entsteht Schritt für Schritt ein Produkt, ein Service oder ein Prozess, der wirklich funktioniert.

Einführung: Im letzten Schritt implementieren wir die Innovation final im Unternehmen. Change-Management sorgt dafür, dass Innovation sichtbar wird, von Mitarbeitenden sowie Kunden angenommen wird und nachhaltig Wirkung entfaltet.

Gleichzeitig messen wir hier, welchen konkreten Nutzen eine Innovation bringt – etwa durch Effizienzgewinne, Kundenzufriedenheit oder Umsatzanteile neuer Produkte. So wird deutlich, wo Innovation echten Mehrwert schafft und wie sie gezielt weiterentwickelt werden kann.

Mit dem St. Galler Ansatz behalten wir nicht nur den Überblick über den Innovationsprozess, sondern können ihn systematisch steuern und messbar machen. Ideen werden nicht dem Zufall überlassen, sondern strukturiert entwickelt, getestet und eingeführt – und wir wissen genau, wann und wie eine Innovation erfolgreich ist.

Gerade für Banken, die zwischen Tradition und Digitalisierung navigieren, macht dieser strukturierte Ansatz den Unterschied: Innovation wird planbar, wiederholbar und zu einem klaren Wettbewerbsvorteil.

Unsere Umfrage hat es deutlich gemacht: Innovation ist kein kurzfristiger Trend, sondern die Voraussetzung für Wettbewerbsfähigkeit. Technologien, Kundenerwartungen und Märkte verändern sich rasant. Wer hier bestehen will, braucht Mut zur Veränderung und ein klares System, das Innovation gezielt steuert und ganzheitlich denkt.

Du willst wissen, wie du dein Innovationspotenzial gezielt entfalten kannst? Sprich uns an – wir unterstützen dich gerne dabei, aus guten Ideen echte Wirkung zu machen.

Idee bis Umsetzung: TeleskopEffekt begleitet Dich

Wir begleiten Unternehmen dabei, Technologien nachvollziehbar, verantwortungsvoll und praxisnah einzusetzen.